アニメ 葬送のフリーレンは、2020年から週刊サンデーで連載が始まった日本の人氣漫画です。テレビアニメ化もされ10代から40代まで幅広い年齢層に人気を博し、現在は2026年1月の第2期放送に向けて制作が進められています。

葬送のフリーレンの物語には、時代の大きな変化の中を生きる私たちの生きる希望になる数多くの名言が散りばめられています。

本記事では、その中でも選りすぐりの名言を紹介します。

葬送のフリーレンとは

葬送のフリーレンの物語は、数千年の時を生きる長寿種のフリーレン、アイゼン、人間の僧侶ハイターと勇者ヒンメル4人の魔王討伐の冒険が終わり、50年後の再会後に年老いたヒンメルが亡くなった後から始まります。

「私はもっと人間を知ろうと思う」

そのフリーレンの想いを土台に新たなメンバーと新しい冒険が展開し、同時に過去のヒンメルたちとの想い出が描かれて行きます。

前述の通り、現在第二期のテレビ放映に向けて制作中で、コミック本は14巻まで発売されています。読者層は若手層よりも40代、50代が多い模様です。

葬送のフリーレンで描かれる死生観とスピリチュアル

人生の半ばに差し掛かった40代に人氣の理由の一つが、タイトルの通り、この漫画が人の生死や生き様、人生、死生観を巧みに、哲学的に描いている点です。

主人公のフリーレンを始め、登場人物一人一人の言葉に、生きること、死ぬこと、人との出逢いの意味など、人生の本質を突く要素が沢山含まれているのです。

例えば、数千年という長い時を生き多くの死を見て来たフリーレンにとって、物語の冒頭で亡くなった勇者ヒンメルも「たった10年一緒に旅をした仲間の一人」であり、「すぐに死んでしまう人間の一人」に過ぎませんでした。

ヒンメルが亡くなった時も、その死に対し一見平然としていたフリーレンですが、ヒンメルの棺が土に埋められていった時、突如、号泣することになります。

…人間の寿命は短いってわかってたのに…。… なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう…。

無感情で無機質だったフリーレンが”大切な人”の死を目の当たりにして初めて見せた大きな心の動揺、魂の叫びとも言える涙に、フリーレンはそれが何なのか自分でも理解できません。

分からないからこそ、人間をもっと知りたいという欲求が芽生え、新たな旅に出ることになるのです。

その旅の中で、読者に多くのスピリチュアルな氣づきと生きる希望を与えてくれる名言が飛び出します。

フリーレンとヒンメルの魂の絆

ツインレイという双子の魂の概念を知る人も増えて来た昨今、フリーレンとヒンメルの関係をまるでツインレイのようだと感じる人もいます。

ツインレイかどうかは作中では今のところ明かされてはおらず定かではありませんが、魂の深い絆で結ばれている二人であることは間違いありません。

長寿のエルフ、短命の人間。種族は違っても魂は惹かれ合い、ヒンメルは死してもなおフリーレンを支え続けます。

そしてフリーレンも新たな冒険の中でヒンメルとの想い出の欠片を一つ一つ集めながら、自分の中に芽生え育っている「愛」とも言える感情と変化、自分が愛されていたという記憶を取り戻していくのです。

共に冒険した仲間であるアイゼンの印象的な台詞があります。

お前とヒンメルがかわいそうだと思ったんだ。30年前のあの日(ヒンメルの葬儀の日)、お前は”ヒンメルを知っておけば” と口にした。あの言葉はヒンメルに直接伝えてやるべきものだ。

「オレオールへ行ってヒンメルと会うんだ」とフリーレンの背中を押すアイゼン。

オレオールとは魂の眠る地で、亡くなった人の魂と対話できるという場所。

「今更会いたいとは思わない」

口ではそう言いながらも、アイゼンに背中を押され、ヒンメルの魂との再会を目指してフリーレンは旅を続けることになります。

フリーレンがヒンメルが自分にとって大切な存在であったと氣づくのは残念ながらヒンメルの死後です。しかしヒンメルがフリーレンに特別な想いを持っていた証拠となるシーンは作中にいくつも出てきます。

その決定打となったのは魔族の精神魔法にかかったヒンメルが、「絶対に叶わないとあきらめた幸せな夢」としてフリーレンとの結婚式の夢を見たことです。ヒンメルはフリーレンに愛情を持っていましたが、寿命の長さの違いからフリーレンに愛を告げることはできなかったのでしょう。また、その愛は単なる恋愛感情ではなく、もっと深く広い魂の愛だったのだと思います。

【葬送のフリーレン】登場人物の名言

葬送のフリーレンには個性豊かな魅力的なキャラが多く存在します。その魅力の大きな理由が各キャラクターの名言です。

その名言こそが、葬送のフリーレンの人氣の秘密と言っても過言ではありません。

ここでは、主要な登場人物6人の名言を紹介します。

魔法使いフリーレンの名言

時間の無駄だからね。色々教えてもすぐ死んじゃうでしょ。

コミック2巻より

フリーレンは幼少期に大切な故郷や家族を魔族に破壊され、長い寿命の中で、死というものに対して特別な感情もなければ、生きる目的も喜びも失っていました。

そのフリーレンの哀しさを最も表している名言のひとつ。

そんなフリーレンに生きる希望を与えたのは、自分の命を助け魔法の楽しさを教えてくれた師匠フランメ、そしてフランメの死後、魔力も封印して孤独に生きていた自分を冒険の旅へと誘い、誰よりもフリーレンの魔法を喜んでくれたヒンメルでした。

私の集めた魔法を褒めてくれた馬鹿がいた。それだけだよ。

コミック1巻より

魔法の探求を生き甲斐としてきたフリーレンにとって、自分にとって大切なものを認め喜んでくれたヒンメルの存在はまさに生きる希望であり、自分に無条件の愛情を注いでくれる大切な存在でした。

てっきりまた師匠(※フランメ)が出てくるかと思っていたけど、、私も少しは変わっているってことかな

コミック9巻より

その証拠に、第9巻で描かれている死者の幻影を操る魔物との闘いのシーン。その幻影はその人にとって「最も大切な人」が出てくるというもの。

フリーレンが見た幻影は過去は師匠のフランメでしたが、ヒンメルへと変化していました。

フリーレンの中で確実にヒンメルの存在が大きくなり、フリーレン自身も成長していることを感じさせる名言です。

潜在意識に眠る本心は、自分でも分からないものです。フリーレンが自分の本音に氣づいた名シーンでもあり、幻影として現れたヒンメルの「フリーレン、撃て」のセリフも、二人の魂の絆と信頼が表されておりファンの間では話題となりました。

確実に心の成長を遂げているフリーレン。それは、新たな冒険の仲間となった魔法使いの弟子であるフェルンと、戦士シュタルクの存在が大きく関係しています。

そのフェルンとシュタルクに、強い魔族との闘いの前にフリーレンが告げた名言はこちら。

相手が強かったら戦わないの?それに私は二人が魔族達より弱いなんて微塵も思っていないよ。

コミック2巻より

大切な弟子と仲間を信頼し、その場を任せるフリーレンの度量の大きさが表れている名言です。

私たちが生きる現実世界においても、人を信頼できず、つい自分が何もかもやってしまうという人、親子であれば、子供を信頼できずつい手を出してしまう、手放しができない人は多いと思います。人を信頼し任せられるようになることこそが私たちの成長です。

勇者ヒンメルの名言

この物語が始まって早々にこの世を去ってしまうヒンメル。彼の存在はほとんどがフリーレンの中に残る記憶、過去の想い出として描かれています。

登場する時間は少なくも、そのたびに私たちの心を揺さぶる名言を残してくれているのが勇者ヒンメルです。

僕はね、終わった後にくだらなかったって、笑い飛ばせるような楽しい旅がしたいんだ。

コミック2巻より

「笑い飛ばす」

何気ない一言ですが、珠玉の名言です。

今の大激動の社会において、先行きの見えない未来に不安と怖れを感じながら生きている人が増えています。

不安と怖れの感情はなぜ生まれるのか?

ひとつは、物事を成功させなければならない、立派でなければならない、良い学校、会社に入らなければいけないというような、「ねばならない」という義務感と制限の意識が大きな原因です。

でも、後に登場するアイゼンの名言にあるように、怖れを抱くことをダメなこと、ネガティブなこと、弱いこととジャッジしたり自分を責める必要はないのです。

怖くてもいい。

その怖さを笑い飛ばせたら、きっと人生はもっと面白く、楽しくなる。

ヒンメルの名言には生きる希望の光が見えます。

生きているということは誰かに知ってもらって覚えていてもらうことだ。ほんの少しでいい。誰かの人生を変えてあげればいい。きっとそれだけで十分なんだ。

コミック5巻より

ヒンメルは魔王討伐を達成し、結果、英雄としてその名を後世に残しましたが、当の本人は有名になりたいとか英雄になりたいとか、そういった我欲はありませんでした。

きっとこんなことをしたって世界は変わらない。でも僕は目の前で困っている人を見捨てるつもりはないよ

コミックス7巻より

その証拠に、旅の途中で沢山の人助けをしたヒンメル。

一刻も早く魔王を倒さなければならないのに、こんな人助けをしてなんになるんだと言うアイゼンに対して返した名言です。

ヒンメルは自分が生きた証として、自分の銅像をたくさん建てました。それは後世の人々に自分を覚えておいて欲しいということ以上に、自分よりはるかに長い人生を生きるフリーレンのためでした。

君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。

コミック2巻より

そのヒンメルの想いにまるで応えるかのように、実際フリーレンは新たな旅の中で、各地でヒンメルの像と出逢い、そのたびにヒンメルを思い出しながら、彼の残した言葉から様々な氣づきを得て成長していきます。

フリーレンを無条件の愛で最後まで見守ったヒンメル。ヒンメルの葬儀に妻や家族らしき姿がなかったこと、年老いてもずっとフリーレンを思い続けていたことを明かすシーンもあり、一生を独身で過ごしたと推測されています。

僧侶ハイターの名言

お酒が大好きな僧侶ハイター。

ヒンメルの死後20年経って、フリーレンが森の中でひっそりと暮らすハイターを訪ねてから物語は大きく動き出します。

ハイターが育てた孤児であるフェルンに魔法を教え、弟子にすると決めたからです。

必死に生きてきた人の行き着く先が無であっていいはずがありません

ハイターは僧侶なので、天国の存在、そして女神様の存在を信じていました。いつもお酒ばかり飲んでいる「生臭坊主」でも、女神様の魔法も巧みに使える優秀な僧侶だったのです。そして何より、人としての優しさもありました。

なぜ、孤児のフェルンを引き取って育てたのか。

勇者ヒンメルなら、そうしました

コミック1巻より

ヒンメルの生き様から学んだことを実践し、フェルンを救ったこと。

そして、

理想の大人を目指して大人の振りをしてそれを積み重ねてきただけです。

ヒンメルのように立派に生きたいと思いながらも、実は自分の心は子供の頃から変わっておらず、大人のふりをしてきただけだと、死ぬ間際にフリーレンに本音を告白しています。

この名言は、多くの大人の胸に響くものです。特に男性は社会的に立派になろうと努力しますが、本当はみんなありのままの自分、子供のままの自分でいたいだけであり、実際いつまでも子供なのです。

ハイターは無邪氣で、素直な少年のような心を持った人物として描かれています。

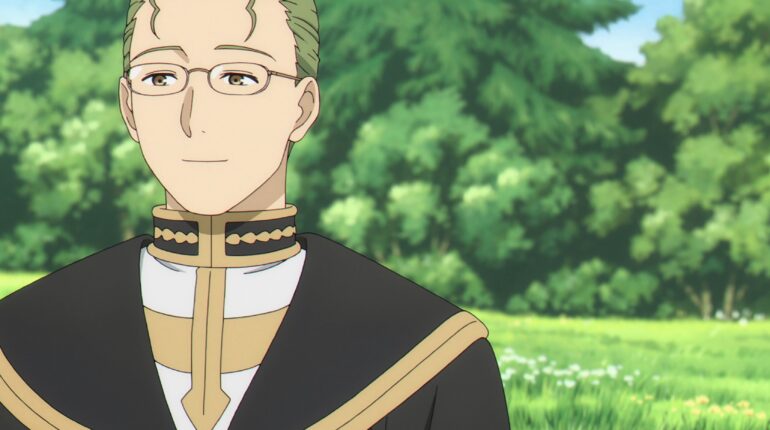

アイゼンの名言

フリーレンと同じく長寿種であるドワーフ族として、人間より長い人生を生きる戦士アイゼン。アイゼンは、フリーレンとヒンメル、二人の間に存在した愛情に氣づいていたのでしょう。

フリーレンに、ヒンメルの魂に会いにオレオールへ行けと背中を押した人物です。

怖がることは悪いことじゃない。この恐怖が俺をここまで連れてきたんだ。

コミック2巻より

史上最強の戦士と言われながら、強敵を前に、手が震えるアイゼン。怖いの?と聞くフリーレンに、自分が感じている恐怖を隠すことなく表現できるアイゼンは、真の強さを持った真の戦士です。

怖いと感じる=ネガティブなことと捉える必要はなく、怖いからこそ拓ける道があると前向きに捉える勇氣がもらえる名言です。

私たちが魂のブループリント、魂が望む天職の道を歩む時も、同じように怖さを感じます。でもその怖さこそが、魂がチャレンジすべき道であると言うことを教えてくれています。

人生ってのは衰えてからのほうが案外長いもんさ。

コミック1巻より

その最強の戦士として数々の魔族を倒したアイゼンも、フリーレンが再会した時にはすでに老いていました。老いたアイゼンは、もう自分は足手まといになると、フリーレンの旅の誘いを断りました。

この名言は、華々しく活躍し、強く生きることだけが人生ではないこと。引き際が大切であることも教えてくれます。

フェルンの名言

フリーレンの愛弟子、人間の魔法使いフェルン。ハイターが育てた孤児で、ハイターへの恩返しがしたい一心で幼い頃から魔法を極めることのみに全精力を注いできたために、年齢の割にどこかいつも達観した視点を持っている少女です。

必要な物は覚悟だけだったのです。積み上げてきたものは決して裏切りません

コミック2巻より

フェルンが魔法の実力を十分に持ちながらも発揮できなかったのは、ただ自分の覚悟が決まっていなかったからだという名言です。

私たちが生きている中でも、なぜ思うようにならないのか?とわが身を振り返った時、他の誰かが何かがどうということは関係なく、ただ自分自身の覚悟が決まっていないということはよくあります。

覚悟が決まったフェルンはその後、存分にその実力を発揮して活躍します。魔法使いとしても優秀で芯が強い女性として描かれていますが、可愛らしくお茶目で、素直な側面も持ち合わせています。

あなたが私を知ろうとしてくれたことが嬉しいのです

コミック1巻より

フリーレンが初めてくれた誕生日プレゼントに対して、フェルンが何が好きなのか分からなくてと戸惑うフリーレンに、品物よりも何よりも、自分を知ろうとしてくれたことが嬉しい、と素直に喜びを表現したフェルン。

相手を知りたいと思う氣持ちこそが愛なのだということを教えてくれます。

シュタルクの名言

シュタルクは旅の途中から仲間になる、アイゼンが育てた弟子の戦士です。同世代のフェルンとのやりとりがコミカルで面白く、一見情けなく弱虫に見えますがめちゃくちゃ強い戦士です。

自分を育ててくれた恩人、師匠であるアイゼンとはケンカ別れしてしまいましたが、こんな印象的な名言を残しています。

ガキの頃は何もかもが大きかったのに、あれほど広かった師匠の背中でさえいつの間にか小さくなっちまっていた。

コミック2巻より

アイゼンに迫る老いを寂しく感じながら、亡くなる前に恩返しがしたいというシュタルク。

師匠はもう旅が出来るような歳じゃない。そんな師匠が俺を連れてけってお前達に言ったんだ。だから俺はよ、師匠の代わりにくだらなくて楽しい旅を沢山経験して、土産話をたっぷりと持って帰らないと駄目なんだ。

俺に出来る恩返しはこのくらいだからさ、あんまりのんびりしていると師匠が死んじまうんだ。

コミック2巻より

親孝行はできるうちにしておいた方が良いとはよく言われますが、親を喜ばせるために生きる人生は自分が置き去りになってしまい、結果、他人軸の生き方になってしまいます。

そばにいて何かをしてあげなければいけないということではなく、自分が楽しく、幸せに、沢山の経験を積んで人生を送ることが一番の親孝行なのです。

シュタルクも、自分自身がこの冒険の旅を楽しむことが恩返しだと言っています。何気ない一言ですが、本当の親孝行とは何なのかを教えてくれる名言です。

まとめ

テレビ放送第1期の最終話。ヒンメルの台詞がとても好きです。

旅を続けている以上、また会うことだってあるだろう。涙の別れなんて僕達には似合わない。 だってまた会ったときに恥ずかしいからね。

コミック7巻より

私たちは今、古き時代の人間関係やルール、自分を縛ってきた様々な観念概念から自由になっていこうとしています。

人生のあらゆる面において、執着の手放しというものが大きなテーマになっている今、ヒンメルのこの言葉にはとても爽やかな、軽やかさを感じます。

私たちは「じゃあ、またね」という言葉をとても簡単に、無意識に使います。

またね、が本当に最後になることだってあるし、またね、の言葉の通りまたいつか再会することになるかもしれない。

それは別れた時点では分からない。だから人は多くの場合、大切な人との別れの時ほど、涙を流すのでしょう。

私たちは愛情という名の執着で、人との関係を結んでいることも多くあるからです。

でもヒンメルをはじめ、この葬送のフリーレンの登場人物の在り方や人間関係には、驚くほど執着を感じません。

とてもアッサリとした別れが印象的に描かれています。

冒頭のヒンメルの名言も、人との別れは決して哀しいことではなく、泣くようなことでもなく、シンプルに次なる出逢い、再会、未来への希望であるということが表されています。

そのヒンメルの言葉をフリーレンも記憶の中で受け継ぎ、第1期の最終話で仲間との別れの際に同じ言葉を使います。

大切な人とは、きっとまたいつか、出逢うことがある。だから今に囚われる必要はない。

だから、どんな別れも、死さえも、本当は悲しむ必要なんてないんだよと、この物語は教えてくれています。

私たちは一度の人生の中で、多くの出逢いと別れを体験します。出逢いが沢山あればあるほど、いつか必ず別れを体験します。

だからこそ、これから多く経験するであろう人との別れを、これくらい軽やかに捉えて行けたなら、過去は爽やかに流れ、今この時は輝き、そしてその先にある未来もまた鮮やかに輝くのではないでしょうか。

葬送のフリーレンの物語は、私たちにスピリチュアルな氣づきと生きる希望を与えてくれます。

2026年の大きなテーマは、「心身魂の深い癒しと浄化、魂の自立」です。

自分自身の闇から逃げることなく、あるがままの本当の自分を生きるという「肚を決め」「覚悟を決め」、自らの魂の声に従い、自分を許し、自分を愛し、これまでの過去を感謝と共に手放して、新しい、真に魂が望む未来へと進んでいくサポートを行っています。